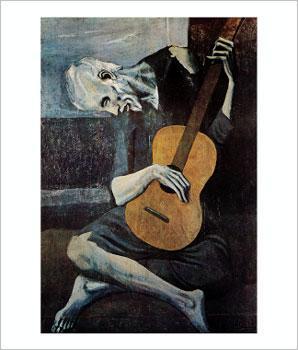

Melancolía

Se quejaba el instrumento gimiendo las penas de su amo. Lloraba, y su lamento se ampliaba por las calles vacías y mojadas y por las ventanas se filtraba como fino polvo de aserrín. La gente, inquieta, percibía su sollozo y un estremecimiento, apenas perceptible, inundaba sus espíritus como presagiando algo, mas, no sabían qué.

Hasta que un día le encontraron en su casa, la guitarra callada y él exánime.

Nadie supo que funesto pájaro pudo anidar en el corazón de aquel hombre de mirada triste y pelo níveo.

Al paso del tiempo, alguien volvió a la casa y encontró la guitarra; yacía sobre una silla y estaba vieja y repleta de polvo. Cuando trató de asirla se deshizo, desintegrada por la carcoma, y el aserrín que de ella fluyó se fue esfumando raudamente por cada resquicio de la casa hasta no quedar nada.

Después, ya en las calles vacías y mojadas, surcó el aire como movido por un suspiro, - acaso el de su amo muerto-, y se introdujo por las ventanas de los hogares del barrio.

Llantos lastimeros y sollozos tristes se oyeron en todas las viviendas aquella noche y todos supieron que lloraban porque la soledad les había invadido el alma. Pero no entendieron por qué.